한 7억 정도 인수 자본을 투자 받아볼까 고민 중입니다

다섯번째 주주서한: 우리가 창업을 통해 이루고자 하는 야망의 크기

안녕하세요, 진양입니다.

어느덧 날이 부쩍 추워졌네요. 2025년도 거의 다 지나가고, 보름만 지나면 벌써 11월이라니 믿기지 않죠.

저는 보통 ‘주주서한식 에피소드’를 두세 달에 한 번 정도, 근황 공유 겸해서 쓰곤 하는데요. 근데 요즘 머릿속 생각을 정리할 기회가 많지 않다 보니, ‘주주서한’을 쓰면서 머리 정리를 자꾸 하게 되네요.. (마지막 주주서한식 에피소드가 한 달 전에 나갔으니, 너무 자주 쓴 것 같네요 ㅠ_ㅠ) 그러니, 오늘 컨텐츠는 마치 제 머릿속을 염탐하는 느낌으로 읽어주시면 감사하겠습니다.. ㅎ

최근에는 여러 안건들에 대해서 동업자 잭과 오래 대화를 나눴는데요, 그 결과 회사 경영 방향에 대한 다양한 컨센서스도 맞추면서 묵은 체증이 싹 내려가는 느낌이 이어졌습니다!

정말 여러 이야기를 잭과 나눴지만, 그중에서도 가장 의미 있었던 합의점은 ‘우리가 창업을 통해 이루고자 하는 야망(꿈)의 크기’였어요.

그리고 이 야망의 크기를 구체적으로 합의하면서 생긴 가장 가시적인 변화는, 앞으로 5년 동안 달성하고자 하는 재무적 목표가 생겼다는 점이에요. 그리고 그 목표가 허공에 적어둔 마법의 숫자가 아니라, 현재 상황과 실현 가능성을 바탕으로 동업자와 함께 만든 현실적인 목표라는 게 참 의미 있죠. 그리고 이렇게 누군가가 함께 공감한 꿈은 비로소 진짜 힘을 갖게 되는 것 같아요.

물론 오늘의 합의 지점까지 오기까지는 여러 문제와 그걸 해결하는 과정이 있었습니다. 그리고 그중 가장 큰 문제는… 우리 둘 다 “작은 회사를 만들어도 충분히 살만하겠다”는 생각이 들기 시작했다는 거였어요.

작은 회사를 만들어도 충분히 살만하겠다는 신기루

이게 무슨 말이냐면… 저희가 내부적으로 만든 시뮬레이션 손익계산서를 보면서 이야기를 해볼게요.

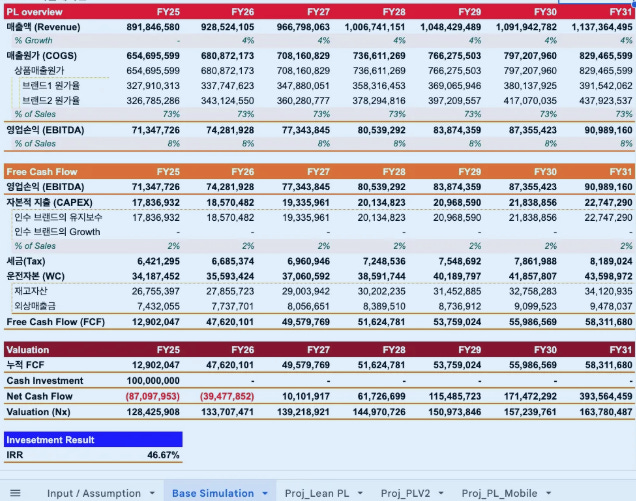

여러 에피소드에서 이야기했듯, 지금 저희는 인수자금 약 1억 원을 들여서 연매출 9억 원 정도 나오는 법인 구조로 셋업해둔 상태입니다. 올해 여름 인수를 했기 때문에 위 시뮬레이션에서 2025년 수치는 일부 작년 지표를 혼합해서 만든 추정치지만, 원가율이나 영업손익, 운전자본 같은 항목은 최대한 현실적으로, 직접 운영하며 세팅한 비율로 가정해서 잡아봤어요.

여기서 정말 보수적으로 잡아서 연간 자본적 지출을 2%만 쓰고, 매출 성장률도 4% 정도로 아주 느릿하게 성장한다고 가정해도 2027년부터는 저희 법인의 순현금흐름(Net Cash Flow)이 양전합니다.

즉, EBITDA에서 생긴 자유현금흐름(FCF)으로 인수자금을 회수한다고 치면, 2년 반이면 다 상환하고 이후로는 매년 7~8천만 원의 자유현금이 남는 구조예요. 물론 저와 동업자의 인건비는 이미 판관비에 녹여서 계산했으니, 남은 8천만원은 진짜 말 그대로 자유 현금이죠!

여기서 2027년도 기준으로 기업가치를 정말 보수적으로 EBITDA의 1.8배로만 잡는다면, 약 1.3억짜리 회사만 만들어도 설렁설렁 일하면서 먹고사는 데 아무 문제 없다는 계산이 나옵니다. 심지어 만약 2031년에 1.6억 정도에 매각한다고 가정하면 IRR은 약 46%. 매각 금액은 금액은 작지만 꽤 괜찮은 IRR 수익률이에요.

근데 사실 이것도 엄청나게 보수적인 시뮬레이션을 돌려본 건데, 그럼에도 먹고 사는데 문제가 없어진다는게 오히려 약간 신선한 충격이었던 거죠. (물론 엄청 풍족하게 살지는 못하겠지만..!)

‘아, 생각보다 거창한 회사를 만들지 않아도, 예를들어 한 2억짜리 회사만 만들어도 월급받고, 자유롭게 먹고 자고 행복하게 살 수 있겠다’는 나쁜(?) 생각이 스멀스멀 올라오기 시작했습니다.

하지마 다행이(?) 이런 생각들은 결과적으로 논파가 되었는데요. 핵심은 이런 재무적 목표를 전제로 사업을 하면, 그냥 복지 좋은 회사 다니면서 취미로 투자하는 게 오히려 더 나은 선택이 돼버리기 떄문입니다.

가령, 만약에 본인이 자유를 추구해서 사업을 한다고 하면… 사업이 주는 자유는 ‘하루를 내가 어떻게 쓸지’에 대한 자유이지, 절대적인 여유 시간의 자유가 아니거든요. 성과에 따라 내 봉급이 결정되는 환경에서 하루의 80%를 회사 일에 쏟는데, ‘사업은 일로부터의 자유를 준다’고 말하는 사람은 솔직히 사기꾼이거나 병자예요.

즉, 자유를 원한다면 사업보다 취직이 낫고, 돈을 원한다면 직장 다니면서 투자 공부를 열심히 하는 게 훨씬 합리적인 선택이에요. 결국, 사업의 목표가 단지 ‘작은 회사를 소유하는 것’이라면 합리적이지 않게 되는 겁니다.

그래서 우리는 조금 더 큰 꿈을 꿔보기로 했습니다.

다만, 너무 거창하면 현실감이 안느껴지니까, 적당히 크지만 충분히 실현 가능할 것 같은 꿈으로요. 내적으로라도 승리 가능성이 50%는 넘어야 창업가도 베팅해보지 않겠습니까? 그래서 한 5년에 걸쳐서 30-40억 짜리 회사를 10개 정도 보유한 회사가 되는 현실감 넘치는 계획을 잡게 되었죠.

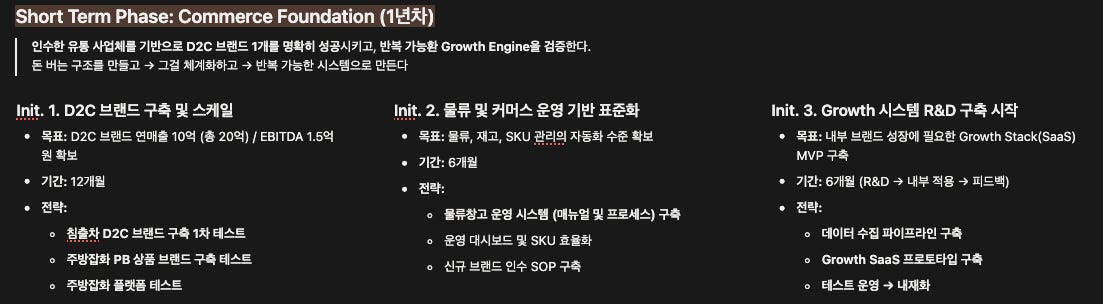

Phase 1: 커머스 파운데이션 구축 (1년차)

일단 Phase 1 단계부터 이야기해보자면, 이 단계를 우리는 Phase 1: 커머스 파운데이션이라고 정의했습니다. 가장 핵심이 되는 돈 버는 구조를 반복 가능한 시스템으로 만드는 단계인데요.

올해는 인수한 유통사업체를 레버리지해서 GTM 전략으로 D2C 브랜드를 성공시키는 게 가장 큰 마일스톤입니다. 인수를 통해서 확보한 기존 고객에게 업셀링하고, 내부적으로 만든 D2C 브랜드로 연매출 10억을 달성해서 EBITDA 1.5억을 확보하는 거죠. (이니셔티브 1)

그와 동시에 이 구조를 반복 가능한 시스템으로 만들기 위해 Growth System R&D를 시작합니다. D2C 매출 성장을 견인하는 여러 솔루션 중, 트래픽, CVR 그리고 LTV를 높이는 내부 Stack을 만들어서 브랜드에 적용하는 게 목표예요. (이니셔티브 3) 이니셔티브 3을 통해서 우리 조직에는 다시 소프트웨어 DNA를 살짝 넣기 시작해야겠죠.

이니셔티브 1과 3을 올해 적용하면서, 우리 법인은 단순 커머스 팀이 아니라 검증된 수익모델을 다양한 사업체에 적용할 수 있는 Growth System을 보유한 팀으로 확장될 겁니다.

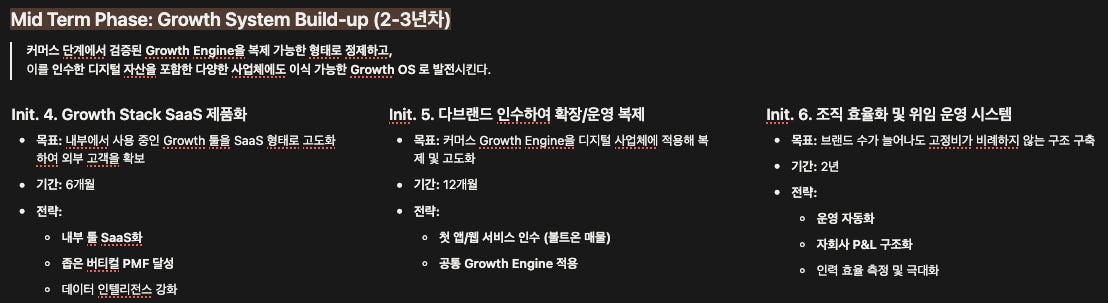

Phase 2: Growth System 고도화 (2-3년차)

그리고 Phase 1이 끝나면 본격적으로 내부용으로 만든 Growth SaaS을 공개해, 좁은 버티컬 섹터에서 PMF를 달성하고, 이를 커머스뿐 아니라 앱이나 다양한 디지털 플랫폼에도 이식 가능한 Growth OS로 발전시키는 게 다음 단계예요.

이 시점에서 [이니셔티브 5]를 통해 첫 번째 디지털 자산을 인수하는 것을 목표로 할텐데. 즉, 기존 커머스 매물과 시너지가 좋은 모바일 앱이나 웹 서비스를 인수하게 됩니다. 이때부터 디지털 전담팀이 꾸려지고, 조직도 커머스팀과 디지털팀으로 나뉘기 시작하겠죠.

Phase 2에서 커머스 외 영역의 사업체를 인수하다 보면 시행착오도 있을꺼고, 내부 Growth SaaS를 외부 고객에게 적용해가며 피드백 루프를 만드는 데도 시간이 필요하거든요. 그래도 한 2-3년쯤 지나면, 드디어 커머스와 디지털 자산을 모두 성장시켜 매각할 수 있는 팀이 됩니다.

Phase 3: Digital Asset PE Expansion (4-5년차+)

시간이 흘러서, 디지털 사업체에도 이식 가능한 Growth OS가 되었다고 하면, 이때부터는 딜플로우도 국내에 한정되지 않아요. 이때면, 마치 이탈리아의 Bending Spoons가 Evernote를 인수했듯, 우리도 국경을 넘는 딜을 할 수 있게 되고, AppLovin이 Twitter로부터 MoPub을 인수했듯, 파운데이션 기업으로 삼을 만한 해외 매물에도 도전할 수 있겠죠.

이때부터 진양은 커머스뿐 아니라 모든 디지털 자산을 다루는 마이크로 PE로 진화해 있을 겁니다.

흠.. 쓰고나니 무슨 중2병이 수업시간에 교과서 펼쳐놓고 소설 써둔 것 처럼 읽히긴 하네요. 근데 원래 꿈이란건 좀 그런 느낌이니까… 저는 지금 이 글을 쓰면서 진짜 신이 납니다!

5-6년치 Phase, Phase별 목표와 기간 그리고 Phase의 목표를 달성하기 위한 이니셔티브, 그리고 수십 개의 액션 아이템까지 다 쪼개놨고, 이제 실행만 남았어요. 게다가 든든한 동업자와 컨센도 있으니 두려울 게 하나도 없습니다.

그래서 한 7억 정도 투자 받아볼까 고민 중이라는 내용은 무슨 말이야?

아, 맞아요. 제목 회수도 해야겠네요.

제가 이번에 사업 계획을 짜보니까, 위에서 이야기한 5-6년짜리 로드맵은 어디까지나 지금처럼 부트스트래핑했을 때 기준이에요. 그런데 그중에서도 Growth OS랑 관련 있는 이니셔티브 3, 4, 5만 따로 병렬로 진행하면, 전체 기간을 거의 절반으로 줄일 수 있겠더라고요.

즉, 이니셔티브 3, 4, 5를 좀 더 전략적으로 외부 자금으로 수혈해서 빠르게 달성할 수 있다면, 그건 충분히 투자받을 명분이 된다는 거죠. (솔직히 지금까지는 어떤 회사를 만들어야 할지에 대한 목표가 명확하지 않아서, 좀 밍기적댔다고 해야 하나…) 그래서 계산을 해보니, 한 7억 정도면 2년 안에 Phase 3 직전 단계까지 세팅이 가능하겠다 싶었습니다. (첫 디지털 사업체 인수대금까지 포함)

물론 저희 입장에서는 단순히 재무적 가치만 중요한 건 아니에요. 투자를 받는다는 것은 장기적으로는 해외 앱이나 웹 같은 디지털 사업체 인수까지 커버하겠다는 것이라, 이런 딜플로우를 개선해줄 수 있는 전략적 투자자라면 정말 베스트겠죠.

어쨋든, 이제 진양의 인수창업 모험은 제2막을 앞두고 있습니다!

이제, 본게임 시작해보죠, Try hard or die trying!

내 맘대로 통제하기 어려운 세상이지만,

그럼에도 나의 '설계'가 있어야, 실패후에도 회고를, 성공후에는 반복을 할 수 있다고 생각합니다.

진양님의 phase 설계에 저도 설렙니다.

이번 내용은 스타트업에서 일하고 있는 저에게도 큰 인사이트가 되었습니다. 저희 회사의 사업계획을 구상할때 인싸이트를 잘 활용 하도록 하겠습니다! ^^